「服が好きで、ファッション関係の仕事に就きたい」――そんな気持ちからアパレル業界に興味を持ったものの、何から手をつければいいか分からず、立ち止まっていませんか?

華やかなイメージだけで企業を選ぶと、入社後に「こんなはずじゃなかった」と後悔するかもしれません。この記事は、そんなミスマッチを防ぎ、納得のいくキャリアを築くための「業界研究」のやり方を、基礎から分かりやすく解説する完全攻略ガイドです。

アパレル業界の市場動向やビジネスモデル、職種、就活を成功に導くための業界研究の進め方まで詳しく解説します。アパレル業界への就職や転職を考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

アパレル業界の「業界研究」やり方は?

アパレル業界は景気の動向やトレンドなどに影響を受けやすく変化の大きい業界です。最新の動向やビジネスモデルを把握することが重要です。

興味を持っている人は、まずビジネスモデルや職種への理解を深め効率的に情報を収集するのがおすすめです。

- アパレル業界の特徴をおさえる

- アパレル業界のビジネスモデルを知る

- アパレル業界の職種を知る

このような流れで情報収集を進めることで、業界の全体像を深く、そして効率的に理解することができます。

まずはアパレル業界の特徴をおさえよう

業界研究の第一歩は、業界全体の特徴を正確に把握することです。

特にアパレル業界は社会の動きと密接に関わっています。市場規模から現状の課題、将来性まで理解し、入社後のミスマッチを防ぎましょう。

アパレル業界の市場規模

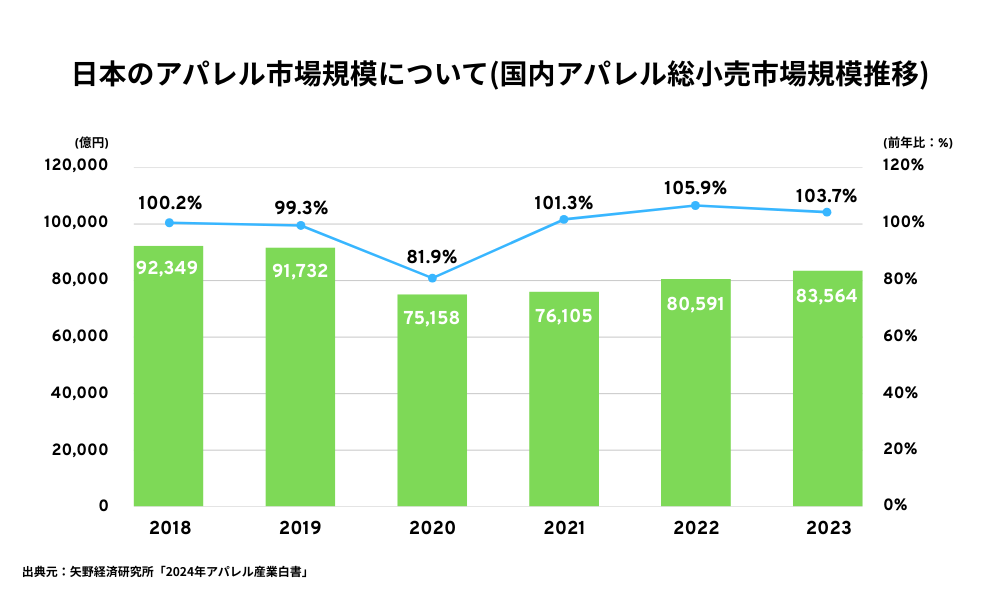

2023年における日本国内のアパレル業界の市場規模は8兆3,564億円となりました。

コロナ禍で一時7.5兆円まで落ち込みましたが、外出機会の増加に伴う実店舗やイベントの需要回復に支えられ、前年比103.7%と3年連続のプラス成長となりました。

特に成長が著しいのがEC分野です。2023年のEC市場規模は約2.7兆円、業界全体のEC化率は約22.9%に達しています。

さらに世界に目を向けると、グローバル市場も成長を続けており、2025年には1兆8,146億米ドル(約282兆円)に達すると予測されています。

国内市場はコロナ禍以前の約9兆円という規模には及ばないものの回復途上にあり、EC分野やグローバル市場は今後も成長が見込まれる状況です。

アパレル業界の現状

現在のアパレル市場を読み解く上で、鍵となるのが「消費の二極化」と「インバウンド需要の回復」という2つの大きな動きです。

■消費の二極化

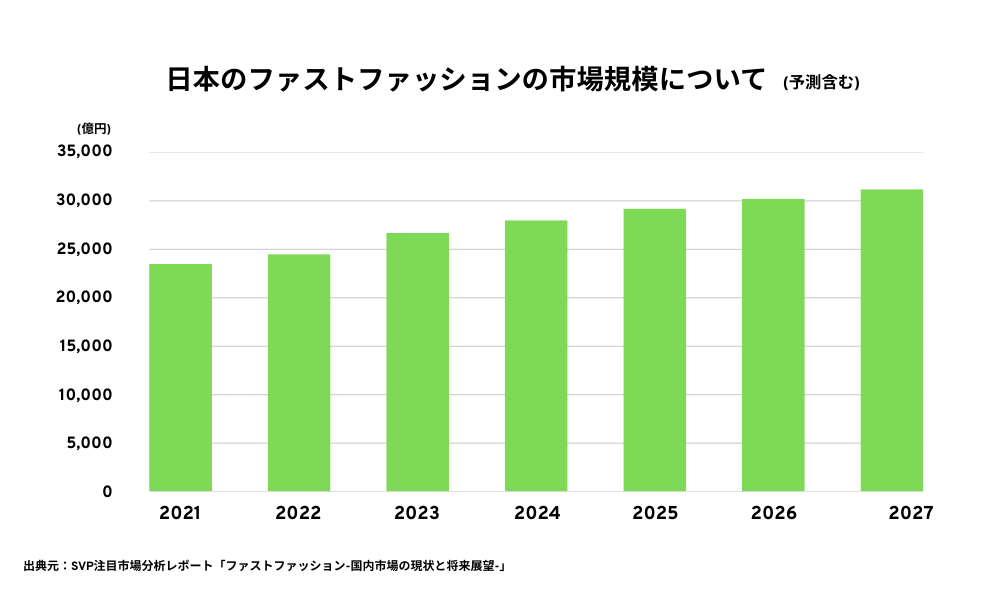

消費者のニーズは二極化が進んでいます。景気の先行き不透明感を背景に、低価格で質の良い商品を求める消費者が増え、ファストファッションが支持を集めています。特に「ユニクロ」などを展開するファーストリテイリングは、売上収益3兆円を突破するなど圧倒的な存在感です。

その一方で、高級ブランドは全体として需要が弱まる傾向にあります。しかし、コロナ禍を経て「本当に良いものを長く使いたい」という価値観が広まったことで、品質やブランドのストーリーを重視する層に支えられ、エルメスやプラダといった一部のブランドは好調を維持しています。

このように両極端にも見えるニーズをいかに的確に捉えるかが、企業の明暗を分ける要因となっています。

■インバウンド需要の回復

もう一つの大きな追い風が、円安を背景としたインバウンド需要の回復です。訪日外国人観光客による消費額は過去最高水準に達しており、2024年の消費額は8兆1395億円、客数は3686万9900人でともに過去最高を記録しました。この消費規模は、国内のアパレル市場全体に匹敵するほどのインパクトがあります。

今後も政府の訪日客数拡大策などを背景にこの好調は続くと見込まれていますが、為替の変動リスクや、多くの店舗での免税手続き・DX対応の遅れといった課題もあります。「追い風は続くが、その恩恵を最大限に受けるための国内側の体制整備が課題」という状況です。

アパレル業界が直面している課題

華やかなイメージの裏で、アパレル業界はいくつかの構造的な課題に直面しています。

■「アパレル業界=環境汚染産業」サステナビリティへの対応が急務

衣服の大量生産・大量廃棄は、地球環境に大きな負荷をかけています。国連から「世界第2位の環境汚染産業」と指摘されるほどその影響は甚大で、衣服1着の生産に大量の水やCO2が排出されるという試算もあります。サステナビリティへの対応は、企業の社会的責任として厳しく問われています。

■物価は上がるのに、安くしないと売れないジレンマ

円安による原材料の輸入コスト増加や、物流費・人件費の高騰など、企業はあらゆる面でコスト圧力に晒されています。しかし、市場ではファストファッションを中心とした激しい価格競争が続いており、コスト上昇分を価格に転嫁することが難しい状況です。結果として多くの企業の利益率が低下し、経営の体力を削っています。

■「人が足りない……」店舗では深刻な人手不足

全産業的な課題ですが、アパレル業界、特に販売職では人材不足が深刻です。休日の不規則さや待遇面から人材確保が難しくなっており、店舗運営に影響を及ぼすケースも少なくありません。

■進む企業と遅れる企業の「デジタル格差」

大手企業がDXに巨額の投資を行い、顧客データを活用して競争力を高める一方、多くの中小企業は資金や人材の不足から変化に対応できずにいます。この「デジタルデバイド」は、企業の競争力格差をさらに拡大させる要因となっています。

チャレンジが苦手だった私が、新卒4年目で「MVP店長」になれた理由【ブランドコレクト 表参道2号店】

はじめまして!ハイブランドのリユースアイテムを扱う「ブランドコレクト」表参道2号店でストアマネージャ ...

アパレル業界の将来性

多くの課題に直面しているからこそ、アパレル業界には今、新しい挑戦ができる大きなチャンスが広がっています。

■「サステナブル」が新しい価値になる

業界の大きな課題である環境負荷の問題は、見方を変えれば、新しい価値を生み出す最大のチャンスです。今、消費者の間では環境への意識が非常に高まっており、長く使える良いものや、中古品を賢く取り入れるリユース(二次流通)市場が急速に成長しています。「服を大切にする気持ち」や「環境に良いことをしたい」という想いを、直接仕事に活かせる時代になっています。

■テクノロジーで、ファッションはもっと面白くなる

これからのアパレル業界では、AIによるトレンド予測や、VR空間でのバーチャル試着など、最新のテクノロジーがファッションをさらに面白くしていきます。データを活用して無駄な生産をなくしたり、オンラインでお客様一人ひとりに合った商品を提案したりと、活躍の場は大きく広がっています。ITやマーケティングの知識を、ファッションというフィールドで活かしたい人にとって、大きなチャンスです。

■多様性を尊重し、一人ひとりに寄り添うファッションへ

これからは、性別にとらわれないジェンダーレスな服や、インフルエンサーがファンと直接繋がって服作りをするような、新しい動きがますます重要になります。多様な価値観を尊重し、一人ひとりの「これが好き」という気持ちに寄り添うことのできる企業が、これからの時代に求められます。

以上のような変化は、アパレル業界が「服を大量に作って売る」時代から「一人ひとりの価値観や社会全体と向き合い、新しい価値を提案する」時代へと進化している証です。これから就職する皆さんにとって、固定観念にとらわれず、新しいアイデアで業界を面白くしていける、またとないチャンスの時期だといえるでしょう。

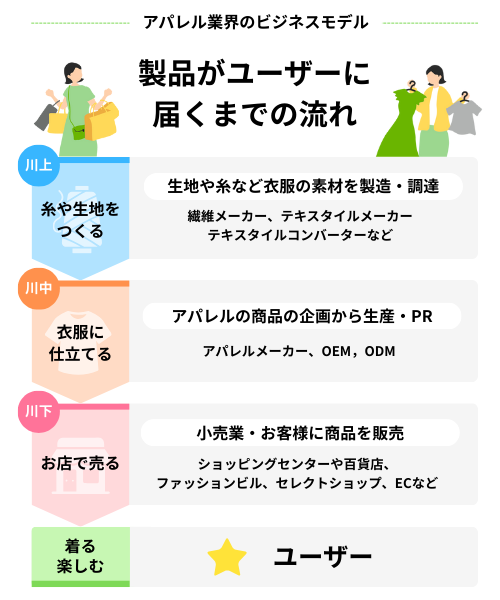

アパレル業界のビジネスモデルとは?

アパレル業界は一枚の服が消費者の手に届くまでに多くの企業が関わる複雑な構造をしています。ここでは主なビジネスモデルを紹介します。

| ビジネスモデル | 役割・特徴 |

| 繊維メーカー | 服の原料となる綿やウール、ポリエステルなどの「繊維」を作る企業 |

| テキスタイルメーカー | 繊維を加工し服の「生地(テキスタイル)」を作る企業 |

| テキスタイルコンバーター | メーカーとアパレル企業の間に入り生地の企画や仕入れを行う専門商社 |

| アパレル商社 | 原材料の調達から製品の生産管理、貿易まで幅広く手掛ける商社 |

| アパレルメーカー | 商品の企画デザイン生産を行い自社ブランドの服を作る企業 |

| OEM | 他社ブランドの製品を製造すること(Original Equipment Manufacturing) |

| ODM | 他社ブランドの製品をデザインから製造まで一貫して請け負うこと(Original Design Manufacturing) |

| SPA | 企画から製造販売までを一貫して自社で行うビジネスモデル(Specialty store retailer of Private label Apparel) |

| アパレル小売店 | メーカーや商社から仕入れた商品を消費者に販売する店舗(セレクトショップなど) |

| ECモール | 複数のブランドが出店するオンライン上のショッピングモール |

| アパレル物流 | 商品の保管検品配送など物流全般を担う企業 |

繊維メーカー

サプライチェーンの最も上流に位置するのが繊維メーカーです。綿や羊毛といった天然繊維、ポリエステルやナイロンなどの化学繊維を原料から生産し、糸の形で次の工程へと供給します。

テキスタイルメーカー

繊維メーカーが作った糸を仕入れ、生地(テキスタイル)にするのがテキスタイルメーカーの役割です。アパレルメーカーや後述するテキスタイルコンバーターからの発注に基づき、様々な柄や質感の生地を生産します。

テキスタイルコンバーター

テキスタイルメーカーとアパレルメーカー(ブランド)の間に立ち、生地の企画・発注・加工・在庫・販売を一手に担います。製造業でありながら企画・卸売の機能を併せ持つ特徴的な存在です。東レやニッケテキスタイルなどが代表的な企業として挙げられます。

アパレル商社

原材料の調達から製品の企画・生産管理、物流、金融、さらにはブランドライセンス事業まで。その事業領域はアパレルメーカーよりも広く、サプライチェーン全体に影響力を持つのが特徴です。

アパレルメーカー

ブランドのコンセプトに基づき、衣料品の企画・デザイン・生産を行う、業界の中核をなす存在です。市場調査やトレンド分析を元に商品を企画し、デザイナーやパタンナーが具体的な形に落とし込みます。完成した商品は、自社の直営店や、卸売を通じて百貨店・セレクトショップなどで販売されます。

OEM(Original Equipment Manufacturing)

OEMとは、委託者(ブランド側)が商品のデザインや仕様をすべて決定し、受託者(OEM企業)がその指示通りに製造を請け負うビジネスモデルです。ブランド側は、自社に生産設備がなくても商品を製造できるメリットがあり、OEM企業は、有名ブランドの生産を手掛けることで工場の稼働率を高めて安定した収益を確保できます。

ODM(Original Design Manufacturing)

OEMとODMの違いは「企画・デザイン」をどちらが担当するかにあります。委託者(ブランド側)はブランドのコンセプトや大まかな要望を伝えるだけで、ODMでは、受託者がトレンド分析からデザイン提案、設計、製造までを一貫して請け負います。アパレル業界に新規参入する企業や、デザインチームを持たない企業、あるいは迅速に商品ラインナップを拡充したいブランドにとって、非常に有効な手段です。

二次流通(リユース)

二次流通は、一度消費者の手に渡った衣料品を買い取り、再販売するビジネスモデルを指します。いわゆる古着屋ですが、フリーマーケットアプリの普及やサステナビリティ意識の高まりを受け、市場は急速に拡大しています。

新品を大量生産するモデルとは異なり、すでにある資源を有効活用するため、環境負荷が少ないのが特徴です。消費者にとっては「憧れのブランドを手頃な価格で手に入れられる」「今はもう販売されていない一点物に出会える」といった魅力があります。企業にとっては流行に左右されにくく安定したビジネスを展開できるメリットもあります。

SDGsへの貢献度も高く、今後ますます重要性が高まるビジネスモデルです。

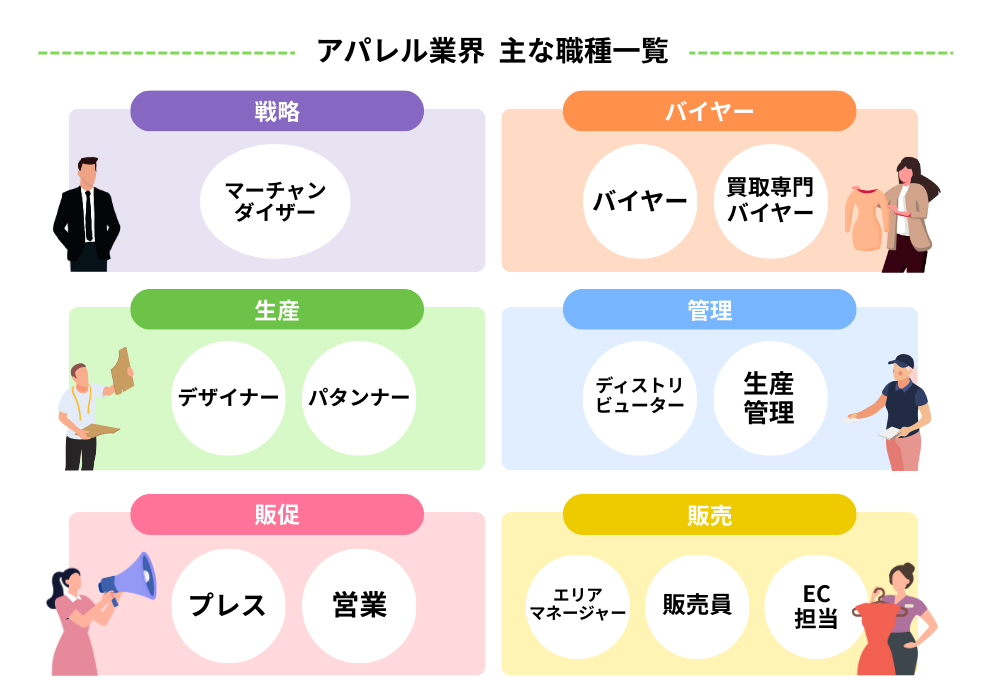

実際の仕事内容は?アパレル業界の職種を知ろう

アパレル業界には販売員以外にも多様な職種があります。ここでは代表的な仕事内容を紹介します。

マーチャンダイザー(MD)|ブランドの事業戦略家

マーチャンダイザー(MD)は、ブランドのビジネス全体を統括する「司令塔」のような存在です。市場の動向や売上データを分析し「何を・いつ・どれだけ売るか」という事業戦略を立て、商品の企画から生産、販売までのすべてを指揮します。

ファッションセンスだけでなく、数字に基づいた分析能力や、多くの部門をまとめるリーダーシップが求められる、ブランドの利益を左右する重要な仕事です。

バイヤー|トレンドを仕入れる専門家

バイヤーは、ブランドのコンセプトや販売計画に沿って、店頭に並べる商品や服の素材を買い付ける「仕入れの専門家」です。マーチャンダイザーが立てた事業戦略に基づき「次に何がヒットするか」を予測して国内外から商品を発掘します。

鋭いトレンド感覚はもちろん、限られた予算で利益を最大化するため、価格や納期を折衝するタフな交渉力も求められます。

ディストリビューター|在庫最適化の司令塔

各店舗の売上データなどを分析し、商品を各店舗にどう配分するかを決める「在庫の司令塔」です。売れ筋商品の品切れや、逆に売れない商品の過剰在庫を防ぐことで会社全体の利益を最大化する、分析力が鍵となる仕事です。

デザイナー|ブランドの世界観を表現

ブランドのコンセプトやシーズンテーマに基づき、服やアクセサリーの具体的なデザインを創造する仕事です。トレンドを捉える感性と、ブランドの世界観を形にする独創性が求められます。

パタンナー|衣類の設計

デザイナーが描いたデザイン画を、実際に着られる服にするための「型紙(パターン)」を作る専門職です。服の着心地やシルエットを決定づける、ものづくりの根幹を支える高い技術力が求められます。

生産管理|品質・コスト・納期(QCD)の管理者

完成したサンプルの量産工程を管理する仕事です。国内外の工場と連携し、定められた品質・コスト・納期(QCD)を守って製品を完成させる、企画と生産現場を繋ぐ重要な橋渡し役です。

プレス|ブランドの広報・PR担当

雑誌やWeb、SNSなどを通じてブランドの魅力を世の中に広める広報・PR担当です。メディア関係者との良好な関係構築や、展示会の企画、SNSでの情報発信など、ブランドの「声」としての役割を担います。

営業|BtoBの販路を切り拓く

自社ブランドの商品を百貨店やセレクトショップといった小売店に卸してもらうための交渉を行う仕事です。単に商品を売り込むだけでなく、取引先の売上を分析し、最適な商品を提案するコンサルティング能力も求められます。

エリアマネージャー|複数店舗を統括するリーダー

エリアマネージャー(またはスーパーバイザー)は、担当エリア内の複数の店舗を巡回し、売上向上を目指す管理職です。店長の指導・育成や売上管理などを行い、本社と店舗を繋ぐパイプ役として、経営的な視点が求められます。

販売員|ブランドと顧客をつなぐアンバサダー

店舗でお客様と直接関わる「ブランドの顔」です。コーディネート提案などを通じてお客様の購買体験を豊かにするだけでなく、在庫管理やディスプレイ作成など、店舗運営の幅広い業務を担います。

EC担当|デジタル店舗の運営責任者

自社ECサイトの運営全般を担う「デジタル店舗の責任者」です。Webマーケティングによる集客から、商品の撮影・掲載、売上分析まで、その仕事は多岐にわたります。

買取専門バイヤー|二次流通市場の目利き

この職種は、二次流通(リユース)業界に特有の専門職です。一般的なバイヤーが新品をブランドから仕入れるのに対し、買取専門バイヤーは一般の顧客から持ち込まれた中古品を「査定」し、「買い取る」ことが主な仕事です。そのため、ブランドの真贋を見極める鑑定スキル、商品の状態や市場の相場から適正な買取価格を算出する査定能力、そして顧客と円滑に交渉を進めるコミュニケーション能力という、独自のスキルセットが求められます。

トレファクスタイルの仕事内容は? プロパー店で店長経験者の私が古着の魅力を語ります

こんにちは! トレジャー・ファクトリーに入社して2年目になる海藤卓巳(かいとうたくみ)です。 現在は ...

アパレル業界で働く魅力4選

アパレル業界は、多くの人にとって「好き」を追求できる魅力的なフィールドです。厳しい側面もありますが、他業種では得難い独自のやりがいやメリットが存在します。

「好き」を仕事にできる

最大の魅力は、なんといっても「好き」という情熱を仕事の原動力にできることです。自分が提案したコーディネートでお客様が笑顔になったり、企画に携わった商品がヒットしたりする瞬間は、日々の努力が報われる大きなやりがいとなります。同じ価値観を持つ同僚とファッションについて語り合う時間も、この業界ならではの魅力でしょう。

ファッションのプロとして成長できる

仕事を通じて最新のトレンドやデザイン、ブランドの歴史などに触れることができます。消費者としてお洒落を楽しむだけでなく、お客様に理論的な提案ができる「ファッションのプロ」へと成長できるのは、この業界ならではの特権です。

髪やメイクなどの自由度が高い

他の多くの業界と比較して、アパレル業界は個人のスタイル表現に対して寛容です。髪型や髪色、メイク、ネイルなど、ブランドイメージから大きく逸脱しない範囲であれば、比較的自由に楽しむことができます。自分自身がブランドの広告塔として個性を活かしながら働ける点は、大きな魅力の一つです。

気になるアイテムを社割で購入できる

従業員割引制度(社割)は、服好きにとってうれしい福利厚生です。割引率はブランドや企業によって様々ですが、一般的には定価の30%~50%引き程度です。この制度を利用すれば新作をいち早く試したりすることができます。

アパレル・ファッション業界:エリアマネージャーの仕事内容は?【トレファクスタイル】

こんにちは、トレファクスタイルのエリアマネージャーを務める長野京介(ながのきょうすけ)です。 パート ...

アパレル業界の大変なところ5選

華やかなイメージの裏側で、アパレル業界には厳しい現実も存在します。キャリアを考える上では大変な一面も正しく理解しておくことが大切です。

基本的に立ち仕事で体力が必要

アパレルの仕事は華やかなイメージがありますが、特に販売職は一日中立ち仕事が基本の体力仕事でもあります。お客様と笑顔で向き合う裏側で、商品の品出しやストック整理など、意外と体を動かす業務も多くあります。ファッションへの情熱はもちろん、健康的な体力もこの仕事を続ける上で大切な要素となるでしょう。

休日が不規則になりやすい

アパレル小売業の多くは、お客様が多く来店する土日祝日が主な稼ぎ時です。そのため販売員の休日は平日のシフト制が一般的で、友人や家族と休日を合わせにくいことがあります。セール期間や大型連休中は特に希望休が取りにくい場合もあります。

平均年収が高くない

国税庁の調査によると、日本の給与所得者の平均年収は約460万円(令和5年分)ですが、アパレル業界全体の平均年収はそれよりも低い水準にあります。求人ボックスに掲載されたアパレル業界の求人データでは、2025年の平均年収は394万円でした。MD・バイヤーや営業職などは400万円を超える傾向にありますが、業界全体として高収入を得やすいとはいえないのが現状です。

社割を自由に使えない場合がある

魅力的な社割制度ですが、時には負担になる側面もあります。企業によっては、販売員が自社ブランドの新作を購入し、店頭で「制服」として着用することを義務付けている場合があります。個人の好みと関係なく出費が発生するため注意が必要です。

コントロールの難しい会社の不安定さがある

アパレル業界は、外部環境の変化に非常に敏感です。トレンドのサイクルは年々短くなり、景気が後退すれば衣料品への支出は真っ先に削減されます。さらに、ECの拡大による実店舗への影響や、「大量生産・大量廃棄」というビジネスモデルへの社会的な批判など、個々の企業の努力だけではコントロールが難しいリスクに常に晒されています。

しかし、こうした不安定さへの耐性が高いビジネスモデルも存在します。例えばリユース事業は、流行の変動リスクが低く、不景気でも「良いものを安く買いたい」という需要は安定しています。加えて、業界の課題である「大量生産・大量廃棄」とは正反対に、すでにある服を再利用するため、事業そのものが環境問題の解決策となります。環境への配慮が企業の姿勢として求められる現代において、時代の流れに合った大きな強みといえるでしょう。

アパレル業界に就職したい!と思ったら業界研究の次にすべきこと7選

業界の全体像を掴んだら、次はいよいよ具体的な就職活動の準備に入ります。ここでは、内定を勝ち取るために、業界研究の次に行うべき7つのアクションを具体的に解説します。

業界専門誌やニュースサイト、就活情報サイトを読む

業界研究は継続的に情報をアップデートし、自分なりの視点を養うことが重要です。例えば『WWD JAPAN』や『繊研新聞』といったファッションビジネス専門紙でビジネスの動向を追い、Webファッションメディアでトレンド感を養う。そして、就活情報サイトで選考スケジュールを確認する。このように複数の情報源を基に自分なりの考えを語ることで、「服が好きなだけ」の学生から一歩抜け出し、他の学生と差をつけることができるでしょう。

アパレル業界に関する書籍を読む

ネットで最新情報を追うことは大切ですが、それだけでは断片的な知識になりがちです。例えば、業界が抱える課題について書かれた本を一冊読んでおくだけでも、企業の取り組みを評価する自分なりの「軸」を持つことができ、他の学生とは違う視点を得られるでしょう。

企業公式サイト、採用サイトを読む

志望企業の公式サイトや採用サイトは最も基本的な情報源です。企業理念や事業内容、求める人物像を読みこんでおきましょう。特に経営者のメッセージやIR情報(投資家向け情報)には、企業の将来的なビジョンが示されており、企業研究を深めるのに役立ちます。

企業のSNSを見る

企業のSNSは、その企業が「誰に・何を・どのように伝えたいか」というコミュニケーション戦略を学ぶための格好の教材です。新作をどのような世界観で発表しているか、イベントをどのように告知し盛り上げているか。投稿の文章や写真からは、その企業がターゲットとする顧客層や、ブランドとして大切にしているイメージを読み取ることができます。こうした分析を通じて、一人のファンとしてではなく、ビジネスの視点からブランドを見る目を養うことができます。

店舗やECサイトを利用する

消費者として店舗やECサイトを利用するだけでなく、「未来の従業員」という視点でも利用してみましょう。どんな客層で、どのような商品が、どうディスプレイされているか。働くスタッフはどんな雰囲気か。平日と休日、都心と郊外で比較したり、競合店にも足を運んだりすると、その企業ならではの特徴がよく理解できます。

企業説明会やインターンシップへ参加する

社員と直接対話できる絶好の機会です。Webサイトだけでは得られない、現場の情報を手に入れることができます。「なぜこの企業を選んだのか」「やりがいを感じるときはどんな時か」など、質問内容も事前に考えておくとよいでしょう。

OB・OG訪問をする

企業説明会よりもさらに踏み込んだ本音の情報を得られるのがOB・OG訪問です。仕事のリアルなやりがいや厳しさ、社内の雰囲気、ワークライフバランスなど、公の場では聞きにくい質問をすることができます。選考とは直接関係ない場で得られる情報は、入社後のミスマッチを防ぐ上で非常に有益なので、大学のキャリアセンターなどを通じて積極的にアポイントを取りましょう。

まとめ:業界研究を通じて効率的に情報を収集し、就活を成功させよう

アパレル業界で働くには、「好き」という情熱に加え、業界が直面する課題や未来の可能性を理解するビジネスの視点が不可欠です。本記事で解説した業界研究のやり方を実践し、自分に合った企業や職種を見つけ出してください。ミスマッチのない、納得のいく就活のためにこの記事がお役に立てば幸いです。

※こちらの記事の内容は原稿作成時のものです。

最新の情報と一部異なる場合がありますのでご了承ください。

リユースビジネスのこと、トレジャー・ファクトリーがどんな企業かを少しイメージできたでしょうか。

当社では新規出店や事業拡大につき、新しいメンバーを募集しております。詳しくは以下のリンクから採用情報をご覧ください!

リユースビジネスに変革と挑戦を。事業内容から、仕事内容、トップメッセージ、社員紹介まで、トレジャー・ファクトリーのことを新卒の方も中途の方も深く理解できるコンテンツが盛り沢山です。

この記事を書いたひと

「仕事の数だけ物語がある」をテーマに、JOB STORYの編集部がさまざまな視点で記事をお届けいたします。